家を建てるべき安全なエリアの条件とは

家を建てるべき安全なエリアとは、地盤と地耐力が強い土地であることが条件になります。また、その土地や周辺の情報を調べて、自然災害リスクについても確認しておくと良いでしょう。

安全な家づくりのために知っておきたい知識

地盤について

土地選びは、まず土地の地盤について知るところからスタートしましょう。

地盤とは、住宅などの構造物を受け止め支える土地のこと。日本で見られる地盤の種類は大きく分類すると、岩盤、洪積層、沖積層、人工地盤の4つです。地質や地層によって、地震が起きた際の揺れやすさや災害リスクが異なります。

地盤とは、住宅などの構造物を受け止め支える土地のこと。日本で見られる地盤の種類は大きく分類すると、岩盤、洪積層、沖積層、人工地盤の4つです。地質や地層によって、地震が起きた際の揺れやすさや災害リスクが異なります。

家を建てる時には、家の荷重に合った地盤強度が必要になります。地盤強度の目安は一戸建て住宅の場合、地盤調査で算出された地盤強度(N値)が、3~5以上であるのが望ましいでしょう。地盤強度が下回る、もしくは盛土した土地である場合は、地盤改良が必要になります。

地盤調査とは?地盤改良の工事が必要になることも

地盤強度を高めるための地盤改良は「表層改良工法」といわれる手法で行われます。軟弱層を2m程度掘り、セメント系固化材と土を混ぜ合わせて強固な地盤をつくっていきます。家を建てる前には、これらの工事が発生する可能性があるのを覚えておきましょう。

地震によって起きる、液状化現象のしくみ

万が一、大きな地震が起きた時、建物の揺れ以外にも恐ろしい被害は多々あります。地盤が液体状になり住宅などの沈下や破損が起きてしまう「液状化現象」もそのひとつです。

そもそも、なぜ液状化現象が起きるのか、しくみをご存じでしょうか。液状化とは、地震の振動により地盤の土や砂の粒子同士が結合されなくなり、地下水が浮いて噴き出す現象のこと。液状化現象は、建物を傾けたり横倒しにしたり、多大な被害をもたらします。液状化しやすい土地には特徴があり、海や大きな川の近く、埋立地、低地で起きやすくなっています。

そもそも、なぜ液状化現象が起きるのか、しくみをご存じでしょうか。液状化とは、地震の振動により地盤の土や砂の粒子同士が結合されなくなり、地下水が浮いて噴き出す現象のこと。液状化現象は、建物を傾けたり横倒しにしたり、多大な被害をもたらします。液状化しやすい土地には特徴があり、海や大きな川の近く、埋立地、低地で起きやすくなっています。

耐震と免震の違い

地震に強い一戸建て住宅を建てるためには、建物を丈夫につくったり耐震性を高めたりする対策を講じることも重要です。耐震住宅には、耐震や免震などいくつか種類があるのですが、その違いをご存じでしょうか。

簡単にいうと、「耐震」は建物自体を強くし、地震の揺れに耐えようとすることです。一方、「免震」は建物と地盤を切り離し、地震の揺れを建物に直接伝わりにくくすることです。耐震は、建設コストも抑えられて工期も短くて済むことから、多くの耐震住宅が耐震構造を採用しています。一方、免震は地震の揺れが小さく済むため家具などが倒れにくかったり、建物内部の損傷が少なかったりするメリットがあります。それぞれの特徴を理解したうえで、住宅に施す地震対策について検討するのが望ましいでしょう。

簡単にいうと、「耐震」は建物自体を強くし、地震の揺れに耐えようとすることです。一方、「免震」は建物と地盤を切り離し、地震の揺れを建物に直接伝わりにくくすることです。耐震は、建設コストも抑えられて工期も短くて済むことから、多くの耐震住宅が耐震構造を採用しています。一方、免震は地震の揺れが小さく済むため家具などが倒れにくかったり、建物内部の損傷が少なかったりするメリットがあります。それぞれの特徴を理解したうえで、住宅に施す地震対策について検討するのが望ましいでしょう。

【徳島県徳島市】助任小学校・附属小学校近隣エリアで土地探し

液状化の危険性について

徳島市内においても、液状化の可能性が高い地域は多く存在します。学区域エリアの地形は、四国一の大河である吉野川をはじめ、助任川、大岡川、新町川など多くの河川に囲まれています。そのため、液状化の危険性があることは避けられません。特に、吉野川の沿岸部である、加茂、渭北、渭東、内町地区は、液状化危険度が高くなっています。学区域エリアにあたる渭北地区(助任橋、助任本町、南前川町、南常三島町など)も、液状化現象の危険度が極めて高い場所です。

液状化が起こると、地盤に亀裂が入り道路が浮き上がったり、マンホールが飛び出したりするなど大きな被害となる事例が多くあります。徳島市内における液状化現象の傾向などが記載されている「液状化危険度分布図」を確認し、事前に避難場所などを確認しておきましょう。

また、これらの地域で住宅の施工を行っている住宅会社は、液状化ができるだけおこらないよう対策を行ったり、液状化が起こりにくい土地選び等に詳しい傾向にあります。より安心したマイホーム作りを進めるために、このような取り組みをしている住宅会社を選ぶようにすることも大事なポイントです。

液状化が起こると、地盤に亀裂が入り道路が浮き上がったり、マンホールが飛び出したりするなど大きな被害となる事例が多くあります。徳島市内における液状化現象の傾向などが記載されている「液状化危険度分布図」を確認し、事前に避難場所などを確認しておきましょう。

また、これらの地域で住宅の施工を行っている住宅会社は、液状化ができるだけおこらないよう対策を行ったり、液状化が起こりにくい土地選び等に詳しい傾向にあります。より安心したマイホーム作りを進めるために、このような取り組みをしている住宅会社を選ぶようにすることも大事なポイントです。

土砂崩れの危険性について

地震発生後に雨が降ると地盤が緩み、土砂災害が起こる可能性が高まります。徳島市内にもがけ崩れ、土石流、地すべりなどの危険性が高い、土砂災害危険個所が存在しています。徳島市内の土砂災害リスクマップを見ると、眉山の傾斜、その周辺にある佐古地区、西大工町、東大工町などが該当するでしょう。学区域エリアには、土砂災害警戒区域などは見当たりませんが、念のため大雨時は警戒区域に近いエリアの場合は注意しましょう。

参考:徳島市HP「徳島市通学校区一覧表」

参考:徳島市HP「徳島市の概要」

参考:徳島市HP「徳島市の地区の名称」

>>徳島市の土砂災害情報についてはこちらもチェック!安全な家づくりのポイントもご紹介

参考:徳島市HP「徳島市通学校区一覧表」

参考:徳島市HP「徳島市の概要」

参考:徳島市HP「徳島市の地区の名称」

>>徳島市の土砂災害情報についてはこちらもチェック!安全な家づくりのポイントもご紹介

もしものための備え

ハザードマップで災害危険地域をチェックしよう

徳島県徳島市のWEBサイトでは、南海トラフ地震に備えて地震・津波の防災マップ、各地域におけるハザードマップなどが閲覧できます。土地探しを検討する際にも、周辺地域のさまざまな災害の危険性を把握したり、いざという時の避難場所を確認したりするなど、ぜひ活用してみましょう。

ちなみに、助任小学校と鳴門教育大学付属小学校も津波避難ビルとして地域の避難場所に指定されています。被災時には、助任小学校は3,205名、鳴門教育大学付属小学校は1,630名が収容可能とされています。

ちなみに、助任小学校と鳴門教育大学付属小学校も津波避難ビルとして地域の避難場所に指定されています。被災時には、助任小学校は3,205名、鳴門教育大学付属小学校は1,630名が収容可能とされています。

地域で受けられる保険や補償

自然災害により被害を受けた場合、どのような保険や補償があるのでしょうか。2022年12月現在の情報をご紹介します。

まず、被災により住宅に損害を受けた場合には「被災者生活再建支援制度」により支援金の受給が可能です。支援金の支給額は、住宅の損害割合によって定められており、家が全壊した世帯には基礎支援金として100万円、建設や購入といった再建のために加算支援金として最大200万円、計300万円が支給されます。

しかし、被災時の速やかな生活再建のためには、義援金のみではとても十分な金額とはいえません。いざという時に備えて、保険や共済などに加入する取り組みが推奨されています。補償の対象や内容は、加入する保険や共済の内容によってさまざまです。一般的な火災保険では、地震や津波に対する補償はされないケースが多いため、地震保険を付帯する必要があるでしょう。その他、土砂災害、洪水、台風などについても同様です。既に加入している保険がある方も、住んでいる土地で考えられる自然災害の危険性と照らし合わせて、補償内容は十分であるか見直しておきましょう。

>>助任小学校・附属小学校周辺の土地価格相場は?土地探しのポイントも解説

また、徳島市では建て替えや県内での住み替えで耐震免震住宅を建築する際、要件を満たす住宅に対して、工事費用の一部を負担する補助金制度もあります。

新しい住居で安全安心な生活を送るためにも、いつ起きるか分からない自然災害に対する備えはしっかり検討しましょう。

参考:徳島市HP「徳島市 地域の危険度マップ」

参考:徳島県 県土整備部「水害・土砂災害リスクマップ」

参考:徳島県HP「地震・津波防災マップのみかた」

参考:徳島県HP「徳島市地震・津波防災マップ」

参考:徳島県防災・危機管理情報「被災者生活再建支援制度について」

参考:徳島市HP「自然災害における保険・共済の加入について」

参考:内閣府「水害・地震から我が家を守る 保険・共済加入のすすめ」

参考:徳島市HP「徳島市既存木造住宅耐震化促進事業」

まず、被災により住宅に損害を受けた場合には「被災者生活再建支援制度」により支援金の受給が可能です。支援金の支給額は、住宅の損害割合によって定められており、家が全壊した世帯には基礎支援金として100万円、建設や購入といった再建のために加算支援金として最大200万円、計300万円が支給されます。

しかし、被災時の速やかな生活再建のためには、義援金のみではとても十分な金額とはいえません。いざという時に備えて、保険や共済などに加入する取り組みが推奨されています。補償の対象や内容は、加入する保険や共済の内容によってさまざまです。一般的な火災保険では、地震や津波に対する補償はされないケースが多いため、地震保険を付帯する必要があるでしょう。その他、土砂災害、洪水、台風などについても同様です。既に加入している保険がある方も、住んでいる土地で考えられる自然災害の危険性と照らし合わせて、補償内容は十分であるか見直しておきましょう。

>>助任小学校・附属小学校周辺の土地価格相場は?土地探しのポイントも解説

また、徳島市では建て替えや県内での住み替えで耐震免震住宅を建築する際、要件を満たす住宅に対して、工事費用の一部を負担する補助金制度もあります。

新しい住居で安全安心な生活を送るためにも、いつ起きるか分からない自然災害に対する備えはしっかり検討しましょう。

参考:徳島市HP「徳島市 地域の危険度マップ」

参考:徳島県 県土整備部「水害・土砂災害リスクマップ」

参考:徳島県HP「地震・津波防災マップのみかた」

参考:徳島県HP「徳島市地震・津波防災マップ」

参考:徳島県防災・危機管理情報「被災者生活再建支援制度について」

参考:徳島市HP「自然災害における保険・共済の加入について」

参考:内閣府「水害・地震から我が家を守る 保険・共済加入のすすめ」

参考:徳島市HP「徳島市既存木造住宅耐震化促進事業」

株式会社ブリーズハウジングは安全な家づくりをお手伝いします

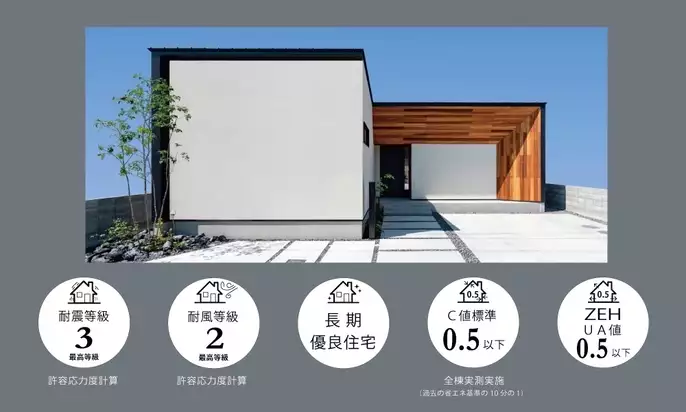

>>万が一の地震にも強いR+house徳島北の耐震性能について詳しくはこちら!